サステナビリティ 日本トムソンの価値創造:事業戦略

当社グループの事業は、エレクトロニクス関連産業をはじめ、工作機械、輸送機器に至るあらゆる産業に欠かせない機械要素部品のご提供を通じて世界各地へと展開しています。お客様が抱える様々な課題やご要望にお応えした、高品質な製品をタイムリーにご提供していくことが価値創造の中心です。

バリューチェーンを担う事業部門はもちろん、外部のパートナー企業とも協働し、お客様の問題解決に真摯に取り組んできた価値創造の積み重ねが、IKOブランドの高い信用・信頼にも繋がっています。

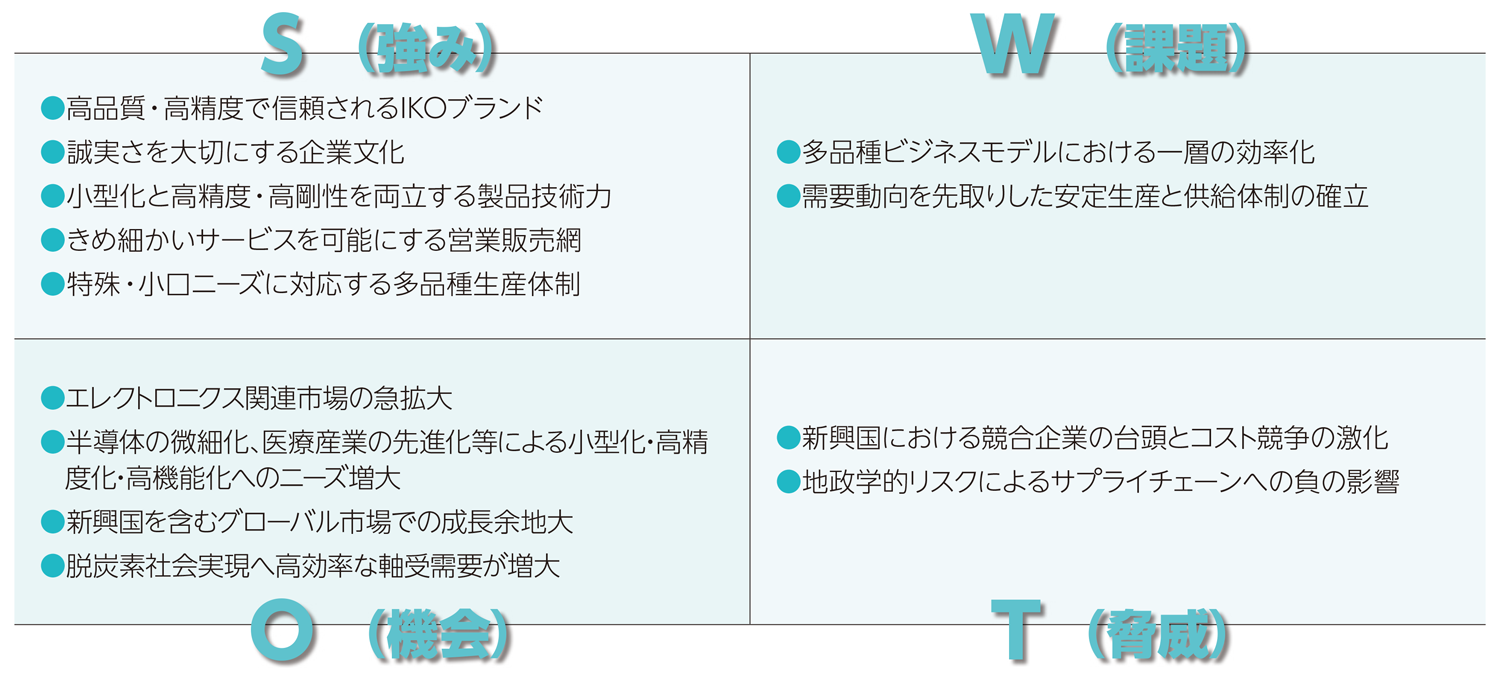

一方で、デジタルシフトやAI、IoTの進化、SDGsをはじめとするサステナビリティを巡る社会的要請など、グローバル社会は歴史的な変革期を迎えています。将来リスクとなりうる課題に確実に対処するとともに、当社グループの強みを活かす新たな成長機会へ挑戦を続け、持続的な価値創造を実現します。

SWOT分析

技術開発本部

環境認識と課題

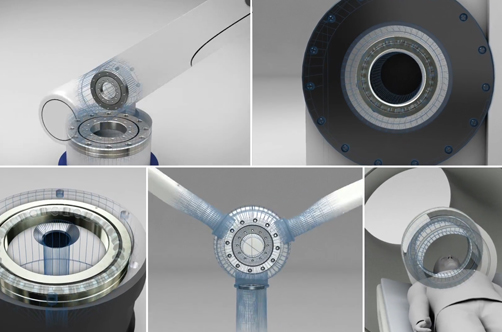

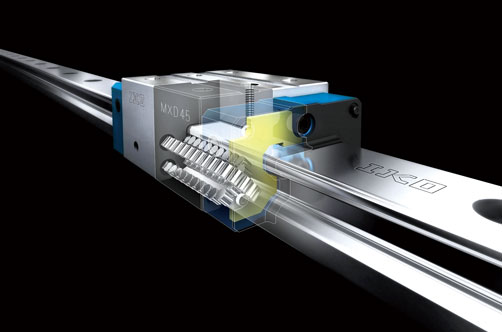

直動案内機器や軸受は、正確で滑らかな運動を行うための機械要素部品であり、摩擦による発熱やエネルギーの損失を低減させることで、あらゆる機械・装置の性能向上に貢献しています。

世界全体でデジタルシフトが加速する中、IoTやAI、スマートファクトリー等、次世代技術の発展は著しく、当社製品への需要は更に拡大することが見込まれます。特に半導体の高度化、医療産業の先進化等により、軸受機構に対する小型、高機能、高精度化など、ハイスペックへのニーズが高まるとともに、用途別のニーズは細分化しており、技術課題も多様で複雑なものとなっています。

当社が得意とするローラ案内とスモールサイジングの技術をベースにしながら、高負荷容量、高剛性、長寿命、低摩擦、低振動、低発じん、耐温度環境、耐真空など、幅広い要求に対応すべく、研究開発を継続、深化していきたいと考えています。

特徴・強み

技術開発本部では、常にお客様のご要望に耳を傾け、一つひとつの課題解決に誠実に向き合う姿勢を最も大切にしています。

高品質・高精度なIKOブランドとしてその発展を支えた高い技術力は、お客様の「こうしたい」という声に対して、生産本部と一体になって確実に具現化し、一つひとつの課題を乗り越え積み重ねてきた長年の経験とノウハウの蓄積にほかなりません。

これらの経験とノウハウにより生まれたのが、世界最極小となる直動案内機器「マイクロリニアウェイL LWL1」です。この製品は、トラックレール幅1mmと極小ながらも高精度と安定した走行を実現し、その技術力はNASAからの信頼も得ております。このマイクロリニアウェイシリーズは火星探査機に採用され、火星という過酷な環境下で1年以上にわたり安定した走行を実現し、信頼性と耐久性に優れる製品であることを証明しました。

技術開発本部は、これらからも信頼される製品を作り上げていくため、お客様の課題について徹底的に検討を行い対応策を提案することに挑戦していきます。

「IKO VISION 2030」の達成に向けた施策と今後の取り組み

グローバル体制構築に向けた技術サービスの強化

技術開発本部では、「既存市場ニーズをより深く満たす新製品開発」「ブランド力の向上」「新たな価値の創造」を重点ミッションとして各施策に取り組んでいます。

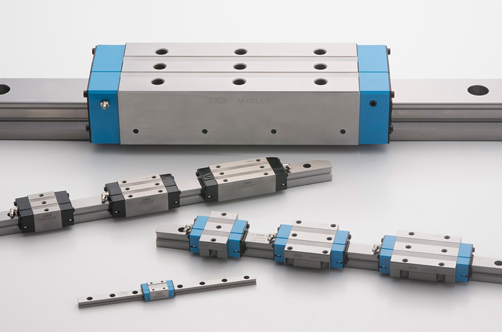

新製品開発においては、長年ローラタイプ直動案内機器をご使用いただいている工作機械メーカーを中心とするお客様からのご要望にお応えすべく、超高精度な案内を実現した「LRX ZERO」を開発、発表いたしました。メカトロシリーズにおいては、当社の得意とする小形直動案内機器とリニアモータを組み合わせた製品を拡充するとともに、お客様毎のカスタム製品や複合ユニット製品の開発にも注力しています。

IKOビジョンの実現に向けては、当社が重点業種として展開する「半導体製造装置」「産業用ロボット」「医療機器」において、市場成長性の高い地域をしっかり見極めリソースを集中していく必要があります。これまで培ってきた、お客様の潜在的な課題を捉え最適解を提案するという強みに、グローバルの地域特性も追加し、付加価値性の高い製品を市場に投入していきます。また、更なるお客様サービスの強化を図っていくため、グローバル拠点を活用した技術サポート体制の構築を推進していきます。オープンイノベーションによる技術の深化に向けて

技術開発本部では長期ビジョンの達成に向け、新技術・新領域への挑戦を続けています。また社内技術に頼るばかりでなく、大学や研究機関、企業との連携を強化しながら、新たな応用製品の開発を目指しています。その代表例が山梨大学と共同開発を進めてきた液晶潤滑剤です。この潤滑剤は「蒸発」「アウトガス・発じん」といった特殊用途で求められる特性に優れており、電子部品や半導体製造装置などでの軸受機構の適応拡大が期待されています。このようにオープンイノベーションを積極的に活用することで技術を深化させ、新技術・新領域への挑戦を続けていきます。

生産本部

環境認識と課題

従来ベアリング業界は、主に自動車関連向け製品の大量生産スタイルが中心の産業構造でしたが、昨今のEV化の流れを受け、これが変わりつつあります。こうした変化の中でも、当社グループが注力してきた領域におけるニードルベアリングは安定的な需要が見込まれており、これまで確立してきた「多品種生産」体制を更に高度化していくことが競争力強化への課題となります。直動シリーズにおいては、半導体産業を中心とする著しい市場成長に応える供給能力の強化と併せ、変動の激しいビジネスサイクルへの「即応力」の強化も課題となっています。更には、環境や人権に配慮した調達・生産活動、健康で安全な働きがいある労働環境の実現は、今まで以上に取り組むべき大きな課題です。

これらの課題の解決に向けて、IKOの強みである“地域密着型のモノ創り”をグローバルに展開し、お取引先と一体となって持続可能なグローバルサプライチェーンを強化していくことをミッションとして取り組んでいます。

特徴・強み

当社グループのモノ創りにおける最大の強みは、何と言っても「品質」です。お客様からの信頼を築いているのは、高品質への徹底的なこだわりです。また、その高品質を多品種に対応できる力が当社グループの価値源泉であり、お客様の多様なニーズに迅速かつ的確に対応するために生産本部は、日々柔軟な生産システムの高度化に磨きをかけています。

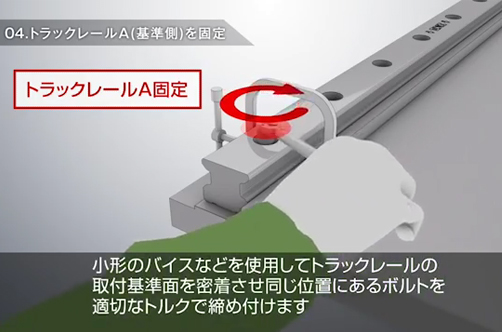

ニードルベアリングでは、小ロット生産方式と在庫最適化による幅広い製品ラインアップを実現し、それをお客様のご要望に合わせてタイムリーに提供しています。また、直動シリーズでは、1mm単位でのレール長さ指定をはじめ、カスタマイズ製品を1本から受注するなど、きめ細やかな対応が可能です。

高品質へのこだわりと「多品種」や「カスタマイズ」へのニーズに最適な形で対応できる設備開発、工程設計、生産・在庫計画、お取引先との連携に至るまで、IKO独自のモノ創りノウハウが当社グループの強みとなりIKOブランドを支えています。

「IKO VISION 2030」の達成に向けた施策と今後の取り組み

生産戦略の高度化を図るための企画機能の強化

生産本部では、IKOビジョンの実現に向け、強固な生産現場の体制づくりを加速させています。2023年に取り組みました、製品シリーズ別に改編した組織をより機動的にすることに加え、グローバル生産体制による生産戦略を高度化していくための企画機能の強化を進めております。

具体的には、2023年に新設しました「生産革新統括部」の企画機能の充実化を図り、QDC(品質・納期・コスト)競争力とお客様のニーズを俯瞰的に見て、日本・ベトナム・中国の生産3拠点を活用した最適な生産戦略を構築していきます。QDC競争力の視点では、グローバル市場での部材調達を推し進めていくとともに、お取引先との戦略的な連携を強固にしていきます。お取引先には、当社の要求する仕様を依頼するだけでなく、お互いに抱える課題を共有し、その課題解決策をともに導き出し、IKOの高品質とともに納期短縮、原価低減の最大化を図っていきます。生産計画では、半導体市場などの急激な立ち上がりに対応していくため、営業本部との情報交換をより密にするだけでなく、試作機能の強化に努めていきます。試作品を量産化するための工場移管スピードを上げるため、量産を意識した仕様の設計や治具の製作など、技術部門と連動して生産3拠点それぞれで効率化を追求していきます。

これらの活動を推進し、お客様から真っ先に相談されることはもちろんのこと、お客様に喜んでもらうことを最優先に考え、その多種多様な要望に対し、試作から量産まで「迅速」「的確」「柔軟」に対応する「即応力」のある生産体制を、お取引先を含むサプライチェーンマネジメント全体で発展させていきます。

ベトナム新工場の稼働に向けた展開

次世代IKOモノ創りの先駆けとするべく、生産本部ではベトナム新工場を活用した新たな「IKO生産システム」の構想を進めております。IKOビジョンの実現に向けた成長戦略の大きな柱であるベトナム新工場は、グローバル化を加速させていく中で重要な役割を果たします。地域別の営業モデルを確立していく上では、地域に特化したコンセプトモデルを開発し、お客様の求めるスピードで供給していくことが最重要テーマであり、日本で開発したコンセプトモデルを効率的に生産していくため、自動化の推進やフレキシブル生産を実現する生産体制の構築など、様々な部署と連携しながら、これらの課題に取り組んでおります。また、既存ベトナム工場との交流を活発に進め、グローバルな人材開発も進めながら新工場の垂直立ち上げにも備えていきます(追記:2025年5月12日付「IKO中期経営計画2026の見直しに関するお知らせ」にて、半導体製造装置等の需要の回復遅れなどを考慮し、本投資時期の後ろ倒しを公表しております)。

このようにグループ全体で成長戦略を推し進めることでより強固な企業基盤を構築し、グループの「モノ創り人材」の成長を通じてIKOビジョンの実現を目指していきます。

営業本部

環境認識と課題

創業以来、当社グループの収益基盤として成長の原動力となってきたIKOの「レガシー」ともいえるニードルベアリング。最先端の半導体製造装置やロボット、また先進医療機器など、技術革新のもと今後も大きな成長が期待される直動案内機器やメカトロシリーズ。持続的な成長へ、バランスの取れた幅広い商品ラインアップは、時代の流れとともに変化するお客様の生の声を営業本部が敏感にキャッチし、未来のマーケットも見越しながら製品開発へと繋げてきた成果でもあります。

2050年のカーボンニュートラル実現に向け、温室効果ガス排出量の削減に向けた機械・装置の「ダウンサイジング」への要望は急速に増え、CO2排出量削減を提案する製品「エコプロダクツ」へのお客様からの期待は、ますます高くなるものと想定しております。そのような中、お客様のサステナブル経営に寄り添い、お客様目線に立ったソリューション提案をグローバルに展開していくことが、IKOの使命と認識しています。

特徴・強み

当社グループは、国内外に49の販売拠点(国内23、海外26)を構えており、製品の販売を通じてお客様に密着し、地域別・業種別・お客様別のニーズを的確に捉え、グローバル視点での「ニッチトップ」を狙う戦略商品の投入や重点地域へのリソース集中と体制強化を進めています。また、特定のお客様や業界に特化した専門性の高い商社様とのパートナー連携を強化しており、より広範囲にきめの細かいサポートが可能な体制を構築しています。

当社は1950年に軸受商社として創業した背景もあり、そのDNAが現在の営業本部にもしっかりと引き継がれています。お客様の目線に立った提案型営業を信条に、自社製品の販売のみならず、アライアンスパートナー様との連携によるIKOメカユニットの販売・サービスのご提供など、常にお客様への付加価値向上を追求することで高い信頼を得ています。

「IKO VISION 2030」の達成に向けた施策と今後の取り組み

グローバル成長の加速と持続可能な競争優位の確立

IKOビジョンの実現に向け、重要な位置付けとなる「中計2026」を始動させています。「中計2026」では、グローバル市場で大きな成長を遂げるべく、市場・地域を見極め戦略を展開していきます。特に、「半導体製造装置」「産業用ロボット」「医療機器」は、今後も高い成長が見込まれており、特に半導体製造装置では生成AIの拡大による半導体の高度化が進み、高い成長が継続していくものと想定しています。この潮流を迅速に捉え、先手を打つことで、持続的な成長を目指します。地政学的リスクの高まりが続く中、中国は半導体製造装置の国産化が加速しています。

この市場環境において、当社では、差別化された製品ラインアップと高いソリューション提案力を武器に、他社には真似できない付加価値の高いビジネスモデルを構築していきます。具体的には、ローラタイプ直動案内機器のリニアローラウェイスーパーXや山梨大学と共同で開発した液晶潤滑剤といったフラッグシップ製品の集中強化を進めるほか、現地パートナーとのアライアンスを強化し、IKOメカユニットの提案にも注力することで、新たな市場開拓を進めていきます。海外マーケットで更に成長していくため、キャッチした情報をグローバル視点で分析し適切な戦略を打ち出していきます。

ニードルベアリングのトップメーカーとしての提案力

創業よりIKOブランドの礎を築いてきたニードルベアリングは、当社の重要な収益源です。転動体に針状ころを使用したこの製品は、一般的なボールベアリングとは違い、低い断面高さと高い負荷容量を誇り、自動車やオートバイなどの輸送機器をはじめ、印刷機械や建設機械などの幅広い産業で、製品の品揃えの豊富さや高品質などにより高い評価を受けています。多彩なバリエーションと豊富なサイズ展開により、お客様の多様なニーズに応える提案力が、当社の市場優位性を支えています。

更に、アフターマーケット向けのニードルベアリングは、企業価値を高める安定した収益基盤の強化に貢献しています。半導体業界のボラティリティが高まる中にあっても、ニードルベアリングはその安定性と高い利益率により、当社の持続的成長をしっかりと支えています。ニードルベアリングのトップメーカーとして、お客様の課題に対し最適な提案を続けていくことで、より強固な収益基盤の構築を図っていきます。