サステナビリティ 社長メッセージ

代表取締役社長

企業文化の原点と継承

私が日本トムソンへ入社した当初、約3か月半の岐阜製作所での工場実習を含む新入社員研修があり、各事業所・部門を巡りながら多くの諸先輩方から様々な教えを受けました。入社から今も変わらず私が強く感じていることは、当社が誠実かつ真摯に事業へ取り組む企業であるという点です。この「誠実さ」は、今日に至るまで脈々と受け継がれてきた当社グループの企業文化を象徴するものです。

当社グループは華やかな宣伝活動などで目立つことは少ないものの、重要な機械要素部品メーカーとしてお客様の要望に真摯に応えることを使命とし、確固たる地位を築いてきました。お客様から寄せられる高度で複雑な技術的要望に対して、1件毎に丁寧に応えてきた経営姿勢こそが、長年にわたって信頼を獲得し、競合先との差別化を実現する源泉であると私は理解しています。

この企業文化は単なる伝統ではなく、持続的な成長を支える基盤となっています。今後も誠実さを基本に据えつつ、次世代の柔軟な発想を積極的に取り入れて、当社ならではの製品・サービスの向上に繋げていきます。世代を超えてこの文化を継承し、更に進化させることが、私に課された重要な使命です。

経営理念と課題に対する考え方

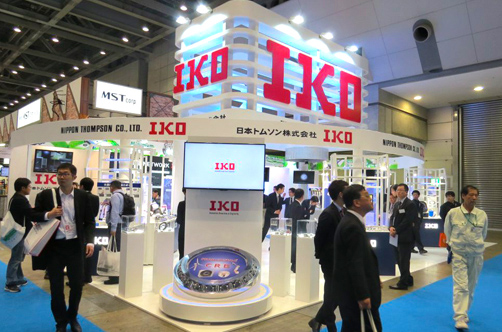

当社グループは創業以来、「社会に貢献する技術開発型企業」という経営理念を掲げて、商標であるIKO(Innovation, Know-how, Originality)を基にして、単に優れた製品を提供するだけでなく、社会やお客様にとって不可欠な存在を目指しています。特に、お客様ニーズにカスタマイズした製品は売上高全体の約半数を占めており、多様で高度な要望に応える姿勢こそが、当社の独自性と競争力の源泉となっています。

しかし、これに安住することはできません。カスタマイズ対応や新製品開発力の強化は常に我々の課題であり、変化の激しい市場に即応するため、地域毎の開発や販売戦略を見直して、グローバル競争力を更に高める必要があります。私は40歳前半までは営業部門の最前線に立ち、多くのお客様の声を直接うかがってきました。その後は人事や経営企画などの管理部門を歴任し、これらの部門で「提案力」と「調整力」を併せ持つ多角的な視点を培いました。こうした経験は、当社グループのリーダーシップを果たす上で大きな強みになると考えています。

現在も課題の1つと考える「スピード感」に対しては、過去に需要急増に十分対応できない局面もありました。今年8月から新たに中国にR&D拠点を立ち上げたことで、現地での情報収集と開発が可能となり、市場変化に迅速に対応できる体制を整えました。また、直近で私が中国のお客様を訪問した際に、他社製品に不満を抱えていた技術責任者に当社製品の優位性を説明したところ、高い評価をいただきました。改めて、営業現場でお客様と直接対話し、お客様が現在何を課題とし、今後どうしたいと考えているかを認識することの重要性を実感しました。私自身1件でも多くのお取引先を訪問することで迅速にニーズを捉え、今後の経営に活かしていきたいと考えています。

なお、当社グループの2030年ビジョン「IKO VISION 2030」では、海外売上高比率を60%以上へ高める目標を掲げています。現地任せから脱却して、全社的にマーケティングや人材投入を進めて、お客様起点での新製品開発を加速し、スピード感を持ってグローバル展開を推進することが当社グループにとって必要不可欠と考えています。これにより、お客様から常に選ばれる存在であり続けるとともに、持続的な成長を実現していきます。

資本コストと株価を意識した経営

東京証券取引所が求める「資本コストと株価を意識した経営」を重要課題の1つと認識しています。PBR改善には、収益力強化によるROEの向上と業績安定化による資本コストの低減が不可欠であり、そのため株主・投資家の皆様との対話を重視し、情報の開示を充実させています。なお、「IKO VISION 2030」では連結売上高1,000億円以上、営業利益150億円以上、ROE10%以上を掲げて、株主資本コスト(8~9%)を上回る水準を目指します。

当社グループの業績は、エレクトロニクス関連向けの需要に左右されやすい一方、輸送機器分野の比率は数%台と低く、EV化による自動車部品の需要減退による影響は極めて限定的です。今後に大きな成長が期待される半導体製造装置や安定需要が見込める医療機器分野では採用が拡大しており、特にハイエンド市場では高精度・高品質を武器に差別化を実現しています。高付加価値製品の拡販で価格競争を極力回避した上で、安定収益モデルを構築し、株主・投資家の皆様からのご理解を賜りたいと考えています。今後も積極的な対話・エンゲージメントを通じて、当社グループの強みや成長戦略を丁寧に株主・投資家の皆様に説明し、ご意見を経営に活かしていきます。

最大の強みである社員への想い

持続的な成長には、受け継いできた「誠実で真面目な社風」を守るだけでなく、若い世代の柔軟な発想や新しいアプローチを積極的に取り入れることが欠かせません。若手社員は固定観念にとらわれず、自由に意見を述べられる強みを持っており、私自身も若い頃に責任ある仕事や発言の場を与えられて、大きく成長することができました。次世代にも同様の機会を提供し、その知恵や創意工夫を経営に反映させていきます。なお、人材の活用は若手に限らず、社員一人ひとりが力を発揮できる職場環境づくりにあります。部門間調整や人材育成を進めることで組織全体が活性化し、経営トップ自らが現場に足を運び社員の声を直接聴くことで、その力を更に引き出すことができると考えています。

現在は国内外の各事業所を訪問し、現場の課題や改善提案などについて社員と意見交換を重ねています。その中で営業現場では「納期対応の改善」や「新製品の拡充」といった声を受けており、生の意見が経営を動かす力となることを実感しています。今後も各拠点に積極的に足を運んで、社員の声を幅広く経営に活かしていきます。社員は当社グループの最大の強みです。社員の声を真摯に受け止め、組織全体で知恵を結集し最適な判断を下すことで、この基盤を更に強固にしていきます。

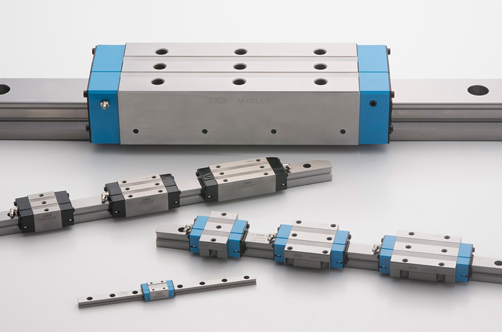

対応力と技術力による競争優位性

当社グループは、売上規模においては大手軸受企業には及びませんが、その立ち位置を活かした「きめ細かな対応力」を強みとしています。お客様の要望に応じたカスタマイズや小ロット注文に柔軟に対応し、時には1個からでも応えてきました。効率面での課題はありますが、この姿勢が信頼を築き、他社との差別化に繋がっています。

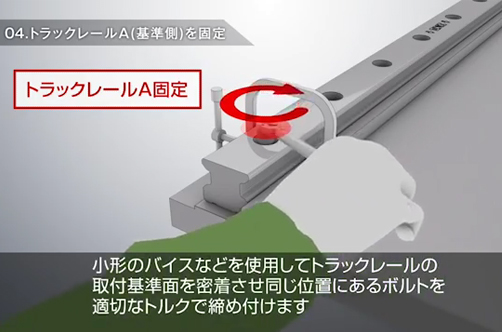

当社ビジネスモデルの特長を一言で表すなら、対応力を重視する点です。大手が効率的な量産を前提とする一方で、当社は他社が敬遠するような難しい要望にも積極的に取り組み、課題解決へと導くことを大切にしています。その過程においては「泥臭い」と評される努力も惜しみませんが、まさにその姿勢こそが差別化の源泉です。「きめ細かな対応力」は営業部門にとどまらずに、短納期対応や難易度の高い課題は営業技術や技術開発部門、生産部門が一体となって取り組みます。全社を挙げた対応がより高い信頼を生み、他社が容易に参入できない領域で強みを発揮しています。

また、このビジネスモデルを支えている1つの特長として、「適切な在庫を持つ」ことが挙げられます。お客様からの急なご要望にも応えられる必要最低限の在庫を確保する一方で、市場調査やお客様との対話を通じて無駄を避けています。また、営業で得た情報は技術部門と共有し、真のニーズを起点とした製品開発を進めています。更に自社で対応できない領域は協力企業と連携を密にし、メカユニット製品といった複合ソリューションを市場に提供します。大学や研究機関との共同研究も進めて、基礎研究段階から新しい製品を生み出す体制を築いています。効率性と柔軟性を両立させるこの考え方こそが、お客様に安心を提供する当社グループならではの強みです。今後もこのビジネスモデルを進化させて、単なる価格競争に陥ることなく、高付加価値の製品とサービスを提供し続けていきます。

中期経営計画2026の見直しと株主還元強化

中期経営計画2026に基づき、持続的成長と企業価値向上を目指しています。当初は「営業利益90億円以上」「ROE8%以上」を3か年平均で達成する目標を掲げました。しかし、生成AI向け半導体需要の拡大や自動化・省人化需要といった好機がある一方、半導体製造装置等をはじめとしたエレクトロニクス関連業界の需要回復の遅れや欧州市場の減速等の影響により、初年度実績と2年目の業績予想は当初想定を下回る見通しとなりました。

この環境変化を踏まえて、2026年度までの目標として「営業利益65億円以上、ROE8%以上」に見直しました。数値目標を達成可能な水準へ修正しつつ、収益性を確保して成長を図ります。一方、株主還元は総還元性向50%以上を継続した上で、新たにDOE(自己資本配当率)2.5%を配当下限の目安として設定しました。2025年度には過去最高の1株あたり26円の配当を予定しており、企業価値向上と株主還元の両立を進めています。また、成長投資も当初計画の150億円から70億円に見直しました。需要回復の遅れを踏まえて投資時期を調整し、ベトナム新工場の建設も後ろ倒しとすることで、リスクを抑えつつ需要に柔軟に対応できる体制を維持します。

このように、中期経営計画では外部環境の変化に即応しながら、現実的な収益目標を設定し、株主還元と成長投資のバランスを重視します。グローバルな需要変動に柔軟に対応しながら、高付加価値製品の拡販や新分野への挑戦を通じて収益力を強化していきます。

成長市場への挑戦と戦略

中期経営計画2026においては「半導体製造装置」「医療機器」「ロボット」を重点分野と定めて、成長の柱として注力しています。いずれも技術革新が著しく、当社の高精度・高付加価値製品が真価を発揮できる市場です。

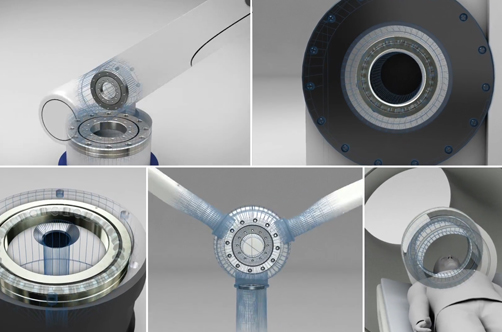

半導体製造装置分野では、生成AIの普及を背景に需要が急増しています。特にサーバー用途を中心に設備投資が拡大しており、当社製品は前工程から後工程まで幅広く採用されています。現在は、検査や組立といった後工程での需要が多く、当社の強みであるミニチュアタイプの直動案内機器等が活躍しています。また、既に次世代モデル向けの引き合いも始まっており、国内外の大手装置メーカーで採用が進んでいます。一方、医療機器分野は安定成長が見込める領域です。手術支援ロボットや生化学検査・分析装置では高精度が求められ、当社製品は信頼性の高さから採用が拡大しています。米国の大手医療機器メーカー等にとって当社は重要なサプライヤーとされており、高齢化の進展にも伴って今後の需要拡大が期待されます。ロボット分野では、産業用に加えヒューマノイドロボットの開発が加速しています。米国などを中心に関心が高まる中、当社は関節部に使用されるクロスローラベアリングを供給しています。現在は試作段階ですが、数年後には量産が始まり需要が急拡大することも考えられます。当社グループは高精度・高品質を武器に競合他社との差別化を図ることで、これらの市場での地位確立を目指しています。

この3つの市場に加えて、新エネルギー、情報通信、物流関連分野等にも成長の可能性を見ています。特に物流分野では自動化の進展に伴って当社製品の採用が増加しており、今後の成長も期待されます。ここでは、製品単品だけでなくメカトロシリーズを含めて供給範囲を広げることで、市場での存在感を更に高めることを狙っていきます。当社は成長市場に先行的に参入し、確固たる地位を築くことを重要な戦略としています。汎用品で単なる価格競争に陥るのではなく、性能と品質で評価される高付加価値市場を主戦場とし、持続的な成長を実現していきます。

マテリアリティとステークホルダーとの信頼関係

当社グループは、事業活動を通じて持続的に企業価値を高めるため、6つのマテリアリティ(重要課題)を特定し、中長期の成長に直結するテーマとして取り組んでいます。今日の企業経営では、収益を上げるだけでなく、ステークホルダーの皆様との協創が企業価値向上の重要な要素であると認識しています。

2024年には当社グループのGHG排出量削減目標を設定し、SBT認定を取得しました。2030年度までにScope1,2においては2022年度比42%以上の削減、Scope3 カテゴリ1においては同25%以上の削減、2050年度までにカーボンニュートラルの達成を掲げており、製品開発や生産工程の革新に加えて、全社的な意識改革と業務プロセスの見直しを進めています。社会面では、お客様・株主様・お取引先・社員・地域社会といった多様なステークホルダーとの信頼関係を大切にしています。お客様からは「真っ先に相談される存在」であり続けることを目指し、お取引先とは強固なサプライチェーンを構築して安定供給を維持していきます。更に、地域社会や未来世代に向けては、清掃活動や地域イベントへの参加、海外拠点での寄付活動など、地域に根差した取り組みを継続しています。これらは企業存続とともに果たすべき使命と考えています。ガバナンス面では、2025年6月より「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行し、意思決定の迅速化と監督機能の強化を図りました。取締役11名のうち社外取締役が7名を占めており、経営経験豊富な人材や女性取締役の参画等により、多様性と透明性を兼ね備えた体制を築いています。これは、マテリアリティにある、「コンプライアンス・ガバナンスの継続的向上」にも繋がり、企業価値の向上にも重要な要素と考えています。

このように、マテリアリティへの取り組みとステークホルダーとの協創は、当社グループの長期的な企業価値向上に直結しています。環境・社会課題への対応と経営基盤の強化を両輪としながら、「社会に貢献する技術開発型企業」として持続的な成長を実現していきます。ステークホルダーの皆様におかれましては、今後もより一層のご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

※本メッセージは2025年10月発行の統合報告書2025社長メッセージより転載しています。